現在の検索条件

-

真如寺(別名:隠れ本陣)(しんにょじ かくれほんじん)

正式な本陣である角谷家に対し、隠れ本陣として使用されていました。禄高の多い侍の個室や忍者の隠れ部屋など、紀州藩の隠れ本陣として使われていた面影を色濃く残しています。また門脇の「いぶき」は徳川吉宗が植樹したといわれており、また一休禅師の書が寺宝として残されています。

-

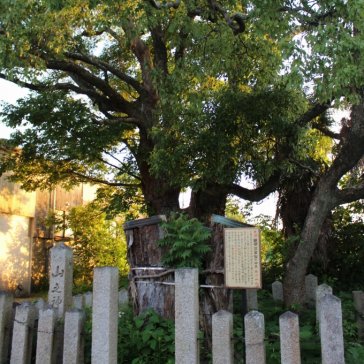

信達神社とナギとオガタマノキ(しんだちじんじゃとなぎとおがたまのき)

本神社は明治の神仏分離政策により、金熊寺から分離独立し、信達神社となりました。本殿は五間社流造としては府下でも有数のもので、今も鮮やかな彩色が施されています。ナギは暖地性の常緑針葉高木で、ここのものは樹高19.5m、幹周2.5mにも達する巨樹であり、信達神社本殿の前方に立っているご神木です。ナギとしては府下最大のものと思われ、大阪府天然記念物に指定されています。また、割拝殿の側に立つオガタマノキも府下では有数のものとして大阪府天然記念物に指定されています。令和6年、信達神社は金熊寺とともに、日本遺産「葛城修験―里人とともに守り伝える修験道はじまりの地」の構成文化財として認定されました。

-

新家の三本松(しんげのさんぼんまつ)

17世紀には新家三谷荘の中では紛争が耐えませんでした。その後、和議成立を記念して3本の幼松の幹を結び合わせて植えつけた結果、幹は結合して1本の幹になりましたが、上は3本になって育成して繁茂しました。

ただし、現在は病害虫のため枯れてしまい、幹のみが現地で保存されています。 -

新家古墳群(しんげこふんぐん)

丘陵上に点在する5世紀後半から6世紀中頃にかけて造られたものと推定される群集墳です。これまでに土器や鉄おの、首飾りなどが出土しています。丘陵裾に広がる平野部には縄文時代から古墳時代にかけて集落があり、この集落に関係する人々の墓域であると推定されています。

-

小石室と男里遺跡(しょうせきしつとおのさといせき)

男里川周辺には古代から人々が生活しており、その遺構などが発見されています。特に双子池周辺一帯が男里遺跡の中心部と考えられています。小石室は人頭大の河原石を並べた石室で、6世紀から7世紀の古墳です。双子池の北西の地点の発掘調査で発見されましたが、現在、雄信小学校へ移設されています。

※小学校の敷地内にある施設です。無断で見学などなさらないようお願いいたします。 -

お菊松(おきくまつ)

豊臣秀次の妾、小督局の子お菊の夫は大坂夏の陣で大坂城にはせ参じました。お菊は密書をもって夫の後を追い大坂城へ向かいましたが、徳川方の追手を逃れるため、自分の髪を切って男装し、その髪を傍らの松のところに埋めたと伝えられています。現在、松は枯れてなくなりましたが、記念の石碑が残されています。

悲劇のヒロインお菊姫のお話しは、お菊の手毬歌として今も地域に伝わっています。 -

サザンビーチとウミガメの産卵地

サザンビーチは、関西国際空港を離着陸する飛行機が眺望できる、日本でも珍しい海水浴場として、毎夏、家族やカップルでにぎわっています。

また、ビーチに程近い砂浜にはウミガメが産卵に訪れており、最近では2010年の夏、11年ぶりにウミガメが戻ってきました。夜9時ごろから1時間をかけてゆっくりと産卵し、11時頃には、大切な卵に砂をかけて名残惜しそうに海に帰っていきました。

※貴重な自然を保護するためにも、赤ちゃんウミガメが孵化するまで立ち入る際にはご注意ください。 -

埋蔵文化財センター(まいぞうぶんかざいせんたー)

埋蔵文化財の調査、研究、保管、公開を目的として建設されました。展示室には海会寺跡の出土品(国の重要文化財)を展示しており、文化遺産に関する情報の発信基地となっています。

-

極楽密寺(ごくらくみつじ)

真言宗の寺であり、薬師如来を本尊として行基により開創されたとされています。江戸期に入り、1755年紀州徳川家の祈祷所となり、ところどころに見られる三葉葵の御紋が繁栄の時代を物語っています。

-

光平寺と石造五輪塔(こうへいじとせきぞうごりんとう)

五輪塔は南北朝時代のものであり、形の違う五つの部分によって構成され、上部から「空輪」「風輪」「火輪」「水輪」「地輪」と呼ばれ、それぞれ仏教における万物の構成要素をあらわしています。

境内で見つかった平安時代や鎌倉時代の瓦とともに泉南の歴史を知る上で貴重な文化財です。