現在の検索条件

-

浄光寺の鐘楼と菖蒲(じょうこうじのしょうろうとしょうぶ)

平安末期、源平一の谷合戦に敗れた平氏方は紀伊国に落ち延びようとして樽井の浜に漂着したと伝えられています。その子孫がここに草庵を結び、それがこの寺の始まりとなったといわれています。

現在、菖蒲の手入れは坊守さんが行っており、藤色、藍色、. 紫、紺、白、黄色等様々な色の花菖蒲の鉢があります。

またここの鐘楼は1702年に建立されたもので地区最古の建物と言われています。 -

笠山参拝道(薬師山)(かさやまさんぱいどう やくしやま)

笠山はその昔美しい姿だったので、人々を惹きつけ、信仰の山として崇められてきました。その参道の途中には「満水石」「三丁」などの碑があり、それらを経て薬師山を経由します。薬師山は、霊山として崇敬された山で、岩肌には「岩不動」が建てられています。山頂からの眺めは和泉平野を一望できます。

-

笠山・白山神社(かさやま はくさんじんじゃ)

役行者が開いたとも、根来寺の覚鑁上人が開いたともいわれ、かっては根来寺本坊の直轄地でした。長年、霊山として祀られており、山頂には白山神社が鎮座しています。現在は種河神社に合祀されており、種河神社の境外社となっています。

-

海営宮池(かいごいけ)

本池は行基が開いたという伝承をもち、蓮如上人は「和泉なるしたちの池をみるからに心すみめるかい寺の宮」と句を残しています。

またここから出土した木葉型尖頭器は、市域での人類が残した最古の文化遺産であると考えられます。 -

男神社の社叢(おのじんじゃのしゃそう)

鎮守の森で、多種多様な古木の中には、府内最大級といわれるむくろじの木もあり、社叢全体が大阪府みどりの百選に指定されています。

また5月にはヒメホタルが社叢を舞い、幻想的な風景を醸し出し、毎年5月下旬には「ホタルまつり」が開催されます。 -

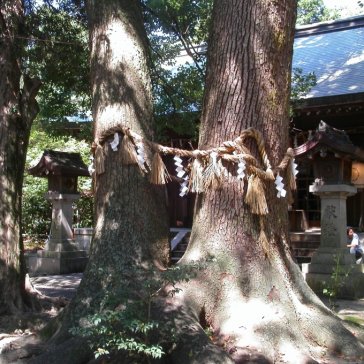

岡中鎮守社の杜(大樟とマキ)(おかなかちんじゅしゃのもり おおくすとまき)

大樟は、岡中旧鎮守神社境内にあり、樹齢約800年といわれています。根元の周りは12m、高さ30m、枝が覆う地面は300平方メートル以上の大木で、遠くからみるとまるで森のようです。

またマキは、大樟の下に寄り添うように生えており、成長が遅いことで有名なマキにしては傑出した大木です。

ともに大阪府の天然記念物及び大阪みどりの百選に選ばれた貴重な樹木です。 -

大雄寺の石碑(たいゆうじのせきひ)

境内には、いくつかの石碑があり、これらは法華経を全国の霊場に一部ずつ納めていく修行の功績を称えたものです。石碑のうちのひとつはその銘から1367年に造られ、この様な石碑としては西日本ではもっとも古く、全国的に見ても5番目に古いものであると判明しています。刻まれている元号の「正平」は南朝が使用していた元号であるため、当時この地域は南朝の支配下にあったことを示す歴史的にみて貴重な資料です。

-

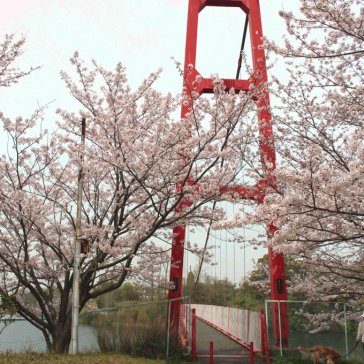

大池と幸徳大橋(おおいけとこうとくおおはし)

今日の大池は南北朝時代初期から室町時代前期にかけて築造されたものとされ、現在に至るまでずっと灌漑用水として利用されてきています。

池にかかる幸徳大橋はシンボリックであり、大池の水面から反射して鮮やかな赤が輝いています。 -

往生院(おうじょういん)

白鳳時代、天武天皇の勅願により行基の師道昭が建立したといわれる名刹です。京都仁和寺に属する真言宗の寺院で、境内には室町時代のものとされる珍しい二面石仏がたたずんでいます。

-

厩戸王子跡(うまやどのおうじあと)

熊野街道に沿って設けられた熊野神社の末社であり、熊野権現の分身を祀る信仰の対象であると同時に、旅人の休憩、宿泊所として利用されていました。ここへは建仁元年(1201年)後鳥羽上皇が参詣したとされており、現在、大阪府指定史跡となっています。